Cet article se base en grande partie sur le livre de Pierre Broué « Le parti bolchévique » écrit en 1963. Bien que la bureaucratie ait vaincu en URSS à partir de 1927, cela ne s’est pas fait sans la résistance acharnée de Lénine, Trotsky et de la vieille garde bolchévique. Leur lutte contre l’appareil de fonctionnaires et contre les méthodes bureaucratiques de Staline-Zinoviev est une source inestimable de leçons et d’expérience pour les communistes révolutionnaires actuels.

La montée de l’appareil

Dès 1921, l’échec de la vague révolutionnaire en Europe, l’isolement de la révolution dans un pays arriéré et le mécontentement rampant de l’immense paysannerie russe font peser la menace d’un effondrement de l’État ouvrier. Le 8 mars, Lénine fait part au Xe congrès du parti de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve : « Si nous périssons, il est de la plus grande importance de préserver notre ligne idéologique et de donner une leçon à nos successeurs : Nous ne devons jamais l’oublier, même dans des circonstances désespérées ». Le danger est en partie extérieur : l’État ouvrier est menacé par des forces sociales petites-bourgeoises de plus en plus hostiles, qui réclament le rétablissement de la liberté de commerce. Mais il est aussi présent à l’intérieur du parti et de l’État : la vie démocratique interne (comme la participation aux soviets) est au plus bas, l’avant-garde de la classe ouvrière a été décimée par des années de guerre civile, la majorité des travailleurs se tourne vers la lutte pour la survie et délaisse l’arène politique. Les bureaucrates de l’appareil se sentent à leur aise dans cette absence de contrôle de classe et dans la démoralisation des masses. La dictature de l’avant-garde ouvrière se meut peu à peu en dictature des bureaux. Les révolutionnaires se confrontent de plus en plus, à tous les niveaux du parti et de l’État, aux « hommes de l’appareil », les apparatchiki.

Dans ce contexte, le Xe congrès s’ouvre sur une campagne pour la restauration de la démocratie ouvrière. Il faut réussir à relever la participation des ouvriers avancés dans l’État et le parti, tout en empêchant que la démocratie interne devienne une rampe de lancement pour les forces sociales contre-révolutionnaires, qui poussent déjà à la restauration du capitalisme en Russie. Le parti propose donc de poser des délimitations à cette démocratie renouvelée. D’une part, il interdit les fractions, ayant constaté que la dernière lutte interne, sur la question des syndicats, commençait déjà à refléter la pression des couches paysannes mécontentes. D’autre part, il instaure des règles d’admission plus strictes dans le parti. Lénine compte particulièrement sur l’instauration d’une Commission de l’Inspection ouvrière et paysanne (Rabkrin) chargée d’assurer le contrôle des travailleurs sur le fonctionnement de l’appareil d’État, ainsi que du contrôle des admissions au parti. Ce congrès voit aussi l’instauration de la Nouvelle Politique Économique (NEP) où les bolchéviques font de nombreuses concessions à la paysannerie pour préserver l’alliance entre les classes.

Par une dure dialectique de l’Histoire, le congrès qui devait être celui du retour à la démocratie ouvrière sera retenu comme annonciateur de la mainmise de la bureaucratie sur le parti. L’interdiction des fractions, conçue comme une mesure temporaire, devint un de ses principaux outils. Les diverses commissions de contrôle, qui devaient rétablir le contrôle ouvrier sur l’État et qui avaient été réclamées maintes fois par l’opposition, se révélèrent les meilleurs outils de l’affermissement du contrôle de la bureaucratie. Le Rabkrin en particulier, qui devait permettre aux ouvriers de faire valoir leurs droits sur l’appareil, devint sous la direction de Staline une armée d’inspecteurs en lien direct avec son secrétariat, chargée de s’assurer de la fidélité à la direction à tous les niveaux de l’État et du parti. Zinoviev et Staline, en bons manœuvriers, parviennent à écarter les soutiens de Trotsky du Comité Central. Préobrajenski, Kretinski, Sérébriakov quittent leurs postes de secrétaires. Ce sont de vieux bolchéviques reconnus pour leur rôle dans la guerre civile et leur indépendance d’esprit. Ils sont remplacés par des fidèles de Staline parmi lesquels les tristement célèbres Molotov, Kirov et Vorochilov. Zinoviev et Staline tentent aussi d’interdire l’élection au Comité Central des camarades qui ont participé à des plateformes opposées à celle de la direction. Lénine s’y oppose et deux membres de « l’opposition ouvrière » sont élus.

Au lieu de mettre en place les promesses du Xe congrès sur la démocratie ouvrière, la direction Staline-Zinoviev utilise tous les moyens à sa disposition pour faire taire toute forme de dissidence.

Mais cette guerre de l’appareil contre le parti ne se fait pas sans résistance. La colère monte dans les organisations de base du parti, les traditions démocratiques sont encore fortes et la vieille garde bolchévique se mobilise contre la bureaucratie montante. Sosnovski, un des meilleurs journalistes bolchéviques, attaque violemment l’attitude de la direction dans la Pravda : « Quand les meilleurs éléments d’une organisation s’aperçoivent que les filous ne sont pas inquiétés […] c’est alors que commencent à se répandre, parmi les meilleurs, ces sentiments de désespoir et d’apathie, ou encore de colère, qui constituent la base matérielle de tous les groupements « idéologiques » d’opposition possibles. […] C’est seulement lorsqu’un tel groupement apparaît qu’au centre on commence à s’intéresser à la question. » Il affirme que le militant communiste est celui qui apporte à sa tâche « la fécondité de l’esprit de création et sait, par son exemple, enflammer les masses » et constate que ce type de militant est aujourd’hui mal vu par l’appareil du parti. Il ajoute : « En transposant mécaniquement et superficiellement la “liquidation des intrigues”, nous avons étouffé le véritable esprit communiste et seulement éduqué des “hommes-qui-ont-la-carte-du-parti” » (Trotsky, Cours Nouveau, 1923).

La résistance bolchévique

Lénine était bien conscient des risques posés par la bureaucratie. Il savait aussi que le salut de l’État ouvrier russe ne pouvait se trouver que dans l’élargissement de la révolution et la construction de la IIIe internationale. Dès 1919, il expliquait au VIIIe congrès : « Nous savons parfaitement ce que signifie l’inculture de la Russie, ce qu’elle fait du pouvoir soviétique qui a créé en principe une démocratie prolétarienne infiniment supérieure aux démocraties jusque-là connues […], nous savons que cette inculture avilit le pouvoir des soviets et recrée la bureaucratie. En paroles, l’État soviétique est à la portée de tous les travailleurs ; en réalité, aucun de nous ne l’ignore, il n’est pas à la portée d’eux tous, loin de là ». Dans de nombreuses interventions et à chaque congrès, il a mis en garde contre les dangers du bureaucratisme. En paroles, même les plus conservateurs des représentants du parti étaient d’accord avec Lénine sur le bureaucratisme, mais rien ne les obligeait à le combattre dans la pratique. L’appareil de fonctionnaires trouva au contraire dans la clique dirigeante de Staline et de ses alliés les meilleurs défenseurs des intérêts de la bureaucratie. Début 1922, Lénine, qui était jusqu’ici isolé par son état de santé, prend pleinement conscience de l’état du régime et propose à Trotsky un bloc contre la fraction Staline et la bureaucratie. Seul un nouvel AVC l’empêchera de lâcher la « bombe » qu’il préparait pour le XIIe congrès. La tâche de lutter contre la bureaucratisation revint aux plus conscients et aux plus révolutionnaires des bolchéviques, dirigés par Trotsky, qui œuvrera toute sa vie à sortir la bannière du bolchévisme du marais dans lequel le stalinisme se préparait à l’enfoncer.

Lors du XIIe congrès, plusieurs membres de la vieille garde bolchévique attaquent frontalement la direction bureaucratique de la troïka Zinoviev-Kamenev-Staline. Le vieux bolchévique Préobrajenski dénonce l’absence d’application des résolutions du Xe Congrès, y compris celle concernant la démocratie interne. Il souligne l’aggravation du régime autoritaire et la suppression du principe d’élection au profit de la cooptation. Vladimir Kossior dénonce la persécution systématique des militants qui osent exprimer des critiques et la préférence systématique pour la docilité au lieu des capacités comme critère de sélection des responsables. Un autre, Loutovinov, se moque de l’infaillibilité dont se targue la direction. Le 8 octobre, Trotsky déclare la guerre à la fraction dirigeante dans une lettre au Comité Central : « La bureaucratisation de l’appareil du parti s’est développée dans des proportions inouïes par l’emploi de la méthode de sélection par le secrétariat. Il s’est créé une large couche de militants entrant dans l’appareil gouvernemental du parti qui renoncent complètement à leurs propres opinions de parti ou au moins à leur expression ouverte, comme si la hiérarchie bureaucratique était l’appareil qui crée l’opinion du parti et ses décisions » (Pierre Broué, Le parti bolchévique, 1963). Sous cette bureaucratie se trouve « la large couche des masses du Parti, à qui toute résolution apparaît déjà sous la forme d’un mot d’ordre ou d’un décret ». Cette absence de démocratie menace de plonger le parti dans la lutte fractionnelle : « À l’heure où l’appareil officiel, […] donne de plus en plus l’image d’une organisation qui a atteint une homogénéité presque automatique, les réflexions et les jugements sur les questions les plus pressantes et douloureuses se font en contournant l’appareil officiel du parti et créent les conditions pour des groupements illégaux au sein du parti ».

Le 15 octobre, 46 vieux bolchéviques signent une lettre au Comité Central soulignant l’incompétence de la direction du parti « dans le domaine économique mais aussi et surtout dans celui des relations à l’intérieur du parti ». Ils dénoncent un régime interne « intolérable » où « les membres du parti qui n’approuvent pas telle ou telle décision du Comité Central ou même d’un Comité Régional, ayant tel ou tel doute, notant telle ou telle erreur […] ont peur d’en parler aux réunions du parti, et surtout ont peur d’en parler entre eux sauf si leur interlocuteur s’avère être une personne absolument fiable, c’est à dire discrète » (Trotsky, Aux membres du Comité Central et de la Commission Centrale de Contrôle , 1923). Ce régime « annihile toute initiative à l’intérieur du parti, remplaçant celui-ci par un appareil bureaucratique trié sur le volet qui fonctionne sans encombre en temps normal, mais qui fait inévitablement des ratés dans les moments de crise, et qui risque d’être entièrement incapable d’action autonome lorsqu’il se trouvera en présence des graves développements qui menacent. » (ibid).

Le tournant du “Cours Nouveau”

En réponse, la direction se réfugie derrière l’accusation de « fractionnalisme ». Staline répond aux appels à la « démocratie ouvrière » en expliquant qu’au contraire, « Il est nécessaire de mettre des limites à la discussion, d’empêcher le parti qui est une unité combattante du prolétariat de dégénérer en club de discussion » (ibid). Le coup le plus dur contre la clique bureaucratique ne viendra que le 28 décembre, avec la publication dans la Pravda du Cours Nouveau de Trotsky, une étude majeure des racines du bureaucratisme et du tournant que doit prendre le parti dans son régime interne.

Dans cette série d’articles, Trotsky explique que le bureaucratisme actuel ne se limite pas aux « mauvaises habitudes des employés de bureau », mais qu’il tire ses conditions matérielles des difficultés de la révolution, de l’arriération culturelle de la Russie et de l’équilibre précaire entre les classes. Cela se traduit d’ailleurs dans la composition sociale du parti, qui ne compte plus qu’un sixième d’ouvriers d’usine. Mais si le parti « ne peut s’arracher aux conditions sociales et culturelles du pays », il peut résister bien plus fortement que l’appareil d’État puisqu’il est « l’organisation volontaire de l’avant-garde » qui rassemble les éléments « les plus conscients et les plus actifs de la classe ouvrière ». Le parti n’est pas désarmé face à la montée de l’appareil, mais pour mener cette lutte « il doit voir clairement le danger et le combattre sans relâche ».

Il montre qu’il ne suffit pas d’une décision pour préserver le parti des luttes de fractions, que ces dernières existent bel et bien et que la plus dangereuse est sans doute « la fraction bureaucratique conservatrice ». De cette dernière proviennent « ceux qui affirment le plus nettement, avec le plus d’insistance, et parfois le plus brutalement que toute divergence de vues, tout groupement d’opinion, même temporaire, sont une expression des intérêts des classes opposées au prolétariat » mais qui, bien entendu, « ne veulent pas appliquer ce critérium au bureaucratisme ». Trotsky avait vu juste, puisque c’est précisément ce type d’arguments qu’utilisera par la suite la fraction de Staline-Zinoviev pour décrédibiliser les partisans du Cours nouveau, en les taxant d’« antiléninistes », de « mencheviks », de « petits-bourgeois » dissimulés derrière la bannière du « trotskysme ».

Pour les communistes, Cours Nouveau contient des leçons inestimables sur le lien entre les masses et l’avant-garde, sur le rapport entre les différentes couches du parti et sur le rôle de la jeunesse. Dans cette série d’articles, Trotsky détecte un malaise entre l’appareil et les couches de jeunes camarades. Il note que l’ancienne génération met au premier plan « des méthodes purement scolaires, pédagogiques de participation à la vie politique : cours d’instruction politique élémentaire, vérification des connaissances de ses membres, écoles du Parti, etc. » Il constate que l’appareil s’isole des masses et fonctionne de plus en plus comme un entre-soi. La majorité des membres du parti se dit que l’appareil « pense et décide trop souvent sans nous et pour nous », et que « Lorsqu’il nous arrive de manifester de l’incompréhension, du doute, d’exprimer une objection, une critique, on nous rappelle à l’ordre, à la discipline ; le plus souvent, on nous accuse de faire de l’opposition ou même de vouloir constituer des fractions. » Il conclut que les camarades sont dévoués au Parti, mais qu’ils veulent « participer activement et consciemment à l’élaboration de son opinion et à la détermination de ses voies d’action » (Pierre Broué, Le parti bolchévique, 1963).

La jeunesse bolchévique, plus que toute autre couche dans le parti, exècre et « réagit vigoureusement contre le bureaucratisme ». Mais cette dernière n’est pas suffisamment formée, conséquence du manque de bonne éducation politique et d’un parti qui fonctionne « à deux étages séparés ». Si le parti n’est pas capable de donner un espace démocratique aux militants de la jeune génération, ces derniers, « ne se sentant pas participer activement au travail général du Parti et ne voyant pas leurs aspirations satisfaites », risquent de chercher des réponses en s’éloignant du marxisme et en s’engageant dans la lutte fractionnelle. Sous prétexte de la renforcer, la politique de la fraction bureaucratique menace de briser l’unité du parti.

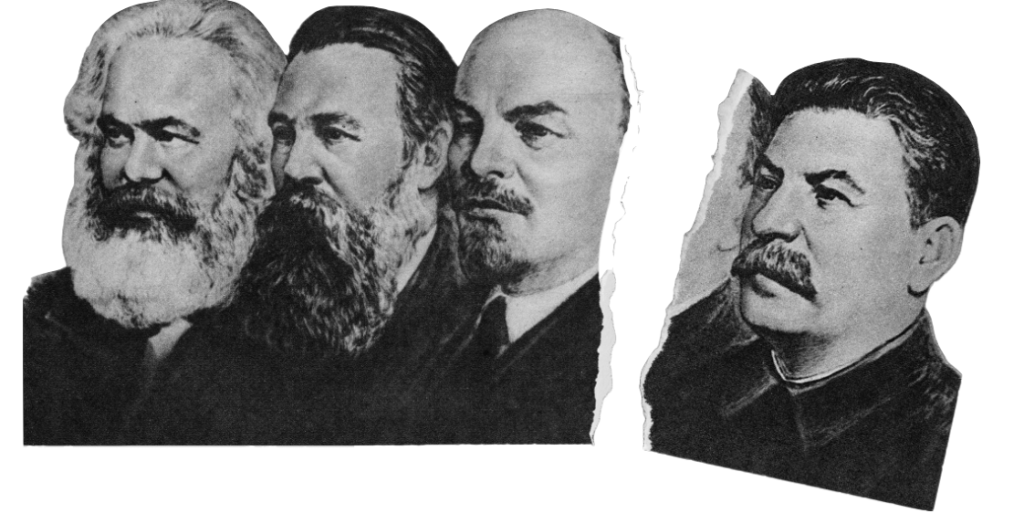

Contre la fraction Staline-Zinoviev, qui assoit son autorité « uniquement sur la tradition » et qui prétend s’appuyer sur les méthodes ancestrales du bolchévisme, Trotsky explique que « la jeunesse ne doit pas se borner à répéter » les formules et les traditions. Elle doit « les conquérir, se les assimiler, se former son opinion, sa physionomie à elle et être capable de lutter pour ses vues avec le courage que donnent une conviction profonde et une entière indépendance de caractère. » Dans une lettre à la Pravda, Staline accuse Trotsky de « duplicité » pour avoir sous-entendu que la menace pourrait venir de l’intérieur, « de la vieille garde », et non de l’extérieur, « des mencheviks entrés dans notre parti et qui n’ont pu se débarrasser de leurs habitudes opportunistes ». En réponse, Trotsky rappelle que la vieille garde de la IIIème internationale, comme les socialistes Kautsky et Bebel, étaient des « disciples directs de Marx et d’Engels », ce qui ne les a pas empêchés de dégénérer sur une base réformiste et bureaucratique.

L’écrasement de l’opposition

La jeunesse du parti n’a pas manqué de répondre à la mission que Trotsky avait placée entre ses mains. Elle jouera un rôle prépondérant dans toutes les luttes à venir de l’opposition. Lors de la XIIIe conférence du parti qui verra la victoire de la bureaucratie, l’opposition obtiendra la majorité dans la quasi-totalité des cellules d’étudiants, ainsi que dans un tiers des cellules de l’armée rouge. Les Jeunesses Communistes n’y participent pas, mais elles sont entièrement gagnées à l’opposition. En réponse, Zinoviev et Staline limogent quinze membres élus de leur Comité Central et les mutent dans des villes isolées. Bien que l’opposition soit majoritaire dans plusieurs grandes villes, la direction parvient à limiter ses élus à seulement trois délégués à la conférence nationale.

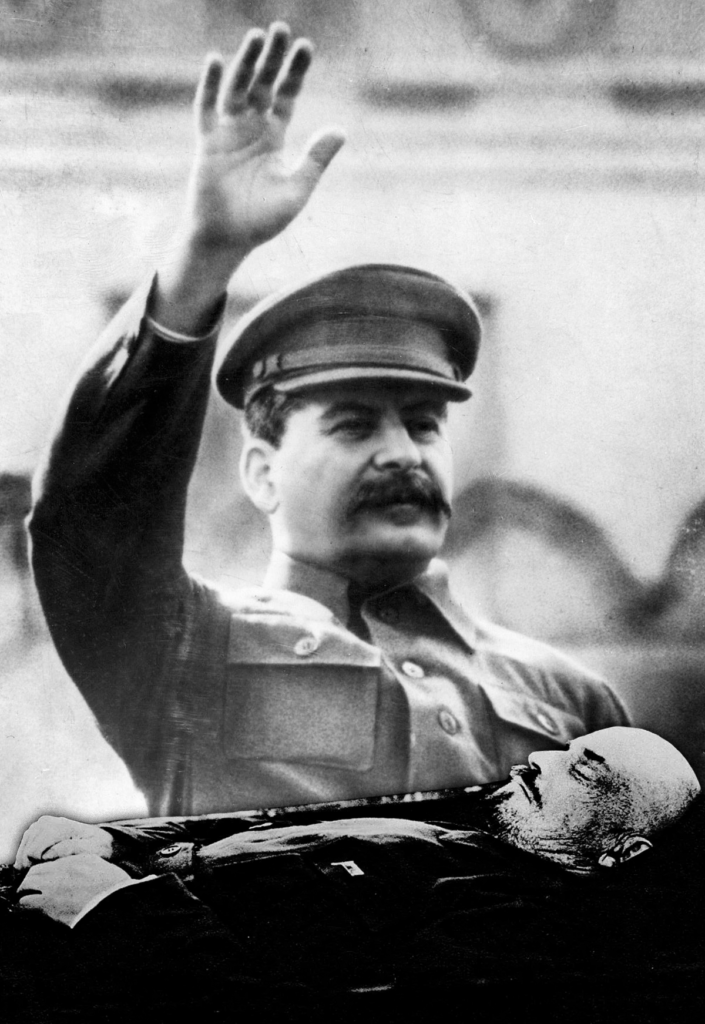

Après la défaite de la XIIIe conférence, l’opposition en Russie se ralliera derrière Trotsky dans l’opposition de gauche, avant d’être définitivement éliminée par Staline dans des camps volontairement calqués sur ceux du régime nazi. Cette détermination à éradiquer physiquement les meilleurs éléments du bolchévisme montre à quel point cette tendance terrifiait la bureaucratie. Dix ans après avoir proclamé la défaite de l’opposition, Staline mobilisait encore d’immenses moyens pour supprimer toute trace de la vieille garde bolchévique dans les ignobles Procès de Moscou. Si la bureaucratie avait peur à ce point de l’opposition, c’est parce que la défaite de cette dernière n’était en aucun cas une fatalité. L’opposition bolchévique avait contre elle le poids de forces sociales immenses, de l’appareil d’État d’un pays entier, mais elle représenta une telle menace pour la bureaucratie que cette dernière finit par se convaincre que la présence du moindre marxiste en Russie représentait un danger mortel pour sa suprématie.

La lutte de l’opposition bolchévique est une immense source d’inspiration et de leçons, dont les communistes actuels doivent absolument se saisir. Nous appelons la jeunesse communiste et révolutionnaire à s’organiser et à faire sienne les mots de Léon Trotsky : « Hors du parti l’obéissance passive qui fait emboîter mécaniquement le pas après les chefs, hors du parti l’impersonnalité, la servilité, le carriérisme ! Le bolchévique n’est pas seulement un homme discipliné : c’est un homme qui, dans chaque cas et sur chaque question, se forge une opinion ferme et la défend courageusement, non seulement contre ses ennemis, mais au sein de son propre parti ».