Au cours des derniers mois, le Venezuela a subi une pression croissante de la part des États-Unis. D’abord par des pressions économiques et une série d’opérations militaires périphériques, sous couvert de « lutte contre le narcotrafic ». Washington a déployé une importante force navale dans les Caraïbes, multiplié les frappes contre des embarcations qualifiées de « narcotrafiquantes », et imposé un blocus sur les exportations de pétrole vénézuélien, ciblant le cœur même de l’économie du pays.

Tout en resserrant cet étau militaire et diplomatique, le gouvernement américain menait des négociations avec Maduro. Ces discussions portaient essentiellement sur ce que Maduro était prêt à concéder à l’impérialisme américain. Sur ce terrain, il a presque tout accepté : privatisations, vente du pétrole au marché américain, dépendance accrue vis-à-vis des importations en provenance des États-Unis. Une seule exigence a été refusée : sa démission. Des sources de The Guardian et Reuters rapportent que Maduro aurait même proposé sa démission sous certaines garanties (amnistie juridique, clôture des enquêtes, gouvernement intérimaire…), une proposition que Trump aurait alors refusé.

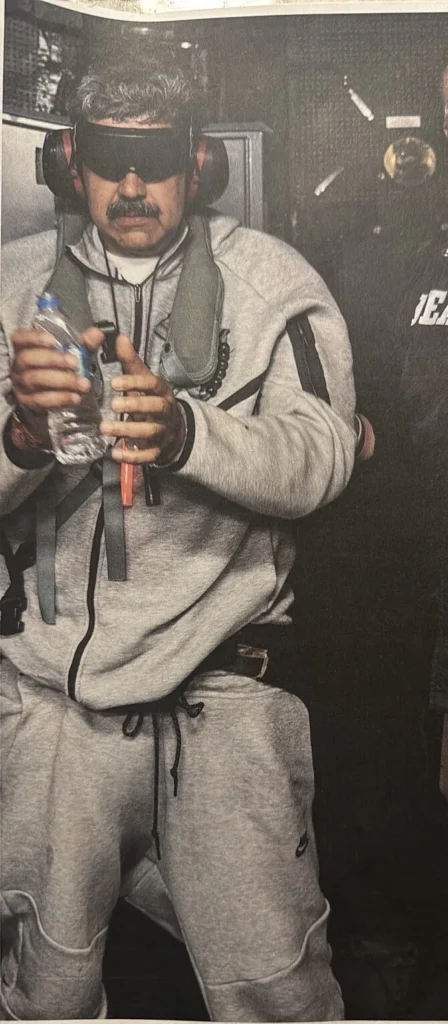

Au début de l’année, cette pression culminante s’est traduite par une action militaire directe et spectaculaire : à l’aube du 3 janvier, l’impérialisme américain a lancé une attaque sur le sol vénézuélien. Des explosions ont secoué Caracas et plusieurs bases militaires du pays, accompagnées d’opérations aériennes et d’une intervention de forces spéciales américaines qui ont capturé Nicolás Maduro et son épouse, avant de les transporter vers les États-Unis.

Cette intervention a mobilisé une force considérable de la part de l’appareil militaire américain. Les médias américains rapportent que cette opération a causé la mort d’au moins 75 à 80 personnes, comprenant des militaires vénézuéliens, des civils et des soldats cubains présents dans le pays, ainsi que plusieurs dizaines de blessés.

À la suite de ce coup d’État organisé par l’impérialisme américain, le pouvoir a été officiellement transféré à Delcy Rodríguez, alors vice-présidente. Depuis, ce gouvernement est totalement soumis au diktat de Washington. Le pays se retrouve obligé de commercer uniquement avec le marché américain, tandis que le pétrole vénézuélien est bradé, ou plus justement pillé par les États-Unis.

Une question centrale se pose alors : comment un tel coup de force a-t-il été possible ? La réponse la plus évidente réside dans l’écrasante supériorité militaire des États-Unis. Le rapport de force est sans commune mesure. Le Venezuela n’a même pas été en mesure de riposter : l’appareil d’État et militaire a été totalement paralysé. Il est clair, par ailleurs, qu’une taupe au sein de l’appareil d’État a permis aux États-Unis de localiser précisément Maduro et de faciliter son enlèvement.

Mais au-delà de ces éléments militaires et sécuritaires, le facteur décisif réside ailleurs : dans la rupture profonde entre le gouvernement de Maduro et la classe ouvrière. L’absence de mobilisation massive des travailleurs pour défendre le régime face à l’intervention impérialiste a joué un rôle central dans l’issue de ces événements. C’est sur ce point fondamental que nous reviendrons plus en détail par la suite.

Trump est-il fou ?

On assiste depuis plusieurs jours à un déferlement de propagande bourgeoise sur le Venezuela. Dans ce brouillard idéologique, il devient volontairement difficile de comprendre ce qui s’est réellement passé et pourquoi. On nous explique tour à tour que Maduro serait un dictateur sanguinaire, que l’intervention américaine relèverait de la folie personnelle de Trump, que Maduro serait à la tête d’un narco-État, que s’il faut respecter le droit international et que l’enlèvement de Maduro pose problème sur la forme, cela représenterait malgré tout une victoire pour la démocratie.

Pour s’orienter dans cette confusion, il faut poser clairement la question : pourquoi Trump a-t-il attaqué le Venezuela ? Et surtout, faut-il croire, comme le prétendent une partie des médias bourgeois, que cette opération serait le produit d’une dérive personnelle, irrationnelle ou pathologique de Trump ?

Cette explication ne tient pas. Les raisons de ce coup de force sont multiples, mais elles convergent toutes vers un même point : la défense des intérêts stratégiques du capitalisme américain. La première raison — et la plus déterminante — est la reconquête de la sphère d’influence impérialiste traditionnelle des États-Unis face à leurs rivaux, en premier lieu la Chine. Historiquement, l’Amérique latine constitue le « pré carré » de l’impérialisme américain. Depuis plus d’un siècle, avec la doctrine Monroe, Washington s’emploie à éliminer toute bourgeoisie nationale qui ne lui serait pas inféodée et à repousser toute concurrence, qu’elle ait été européenne au début du XXᵉ siècle ou chinoise aujourd’hui.

Dans ce cadre, le Venezuela représente un enjeu stratégique majeur. Le pays possède les premières réserves de pétrole prouvées au monde et constitue un marché important. En reprenant un contrôle direct sur l’appareil d’État vénézuélien, les États-Unis s’assurent non seulement l’accès aux ressources énergétiques, mais aussi la soumission du pays à leurs conditions commerciales. Le marché vénézuélien est ainsi contraint de se tourner presque exclusivement vers les entreprises, les produits et les banques américaines, sans compter les privatisations.

Le « pré carré » américain

Mais une question demeure : Trump n’avait pas besoin d’enlever Maduro pour atteindre ces objectifs. Avant même le coup d’État, Maduro avait déjà concédé l’essentiel : ouverture aux capitaux américains, accords pétroliers favorables aux États-Unis, dépendance accrue au marché des États-Unis. La seule ligne rouge que Maduro avait refusé de franchir était sa propre démission, possiblement assortie d’une arrestation par la justice américaine. Dès lors, pourquoi aller jusqu’à l’enlèvement spectaculaire du président et de sa femme ?

Depuis la révolution bolivarienne, le Venezuela est une épine dans le pied de l’impérialisme américain. D’abord parce qu’il s’agit d’un gouvernement issu de la gauche, ayant mis en place des réformes sociales réelles. Ensuite parce que cette révolution a amputé les profits que l’impérialisme américain tirait auparavant du pays. Enfin, et surtout, parce qu’elle a montré aux masses d’Amérique latine qu’un autre chemin était possible, qu’il était possible de rompre avec les diktats de Washington et ses serviteurs nationaux. Cette simple démonstration est en soi insupportable pour l’impérialisme, indépendamment de la nature réelle du régime.

L’histoire récente de l’Amérique latine est remplie d’exemples similaires : Chili en 1973, Nicaragua, Guatemala, Grenade, Honduras… Dès qu’un gouvernement de gauche, même modéré, remet en cause les intérêts impérialistes, il devient une cible à abattre. Le Venezuela avait jusqu’ici résisté, y compris face à la tentative de coup d’État de 2002, repoussée grâce à la mobilisation massive des travailleurs. Mais cette fois, les conditions internes ont changé.

À cela s’ajoutent des considérations de politique intérieure américaine. Le renversement du gouvernement vénézuélien était une revendication de certains soutiens clés de Trump, notamment en Floride, un État décisif pour les élections de mi-mandat. Par ailleurs, cette intervention permettait à Trump de détourner l’attention de la crise sociale et économique aux États-Unis, tout en cherchant à ressouder son électorat autour d’une prétendue « victoire de l’Amérique ».

Tout cela correspond parfaitement aux intérêts fondamentaux de l’impérialisme américain. Ce qui dérange réellement les médias bourgeois et la bourgeoisie libérale, ce n’est pas le fond de la politique de Trump, mais sa forme. Trump défend les intérêts impérialistes de manière brutale, assumée ; sans se draper dans les discours hypocrites sur la démocratie, les institutions internationales, les droits humains ou les droits des femmes ; derrière lesquels se dissimulent habituellement les crimes impérialistes. Il n’en a pas besoin, car sa popularité repose précisément sur le rejet de cette hypocrisie libérale et sur la promesse assumée de défendre les intérêts nationaux américains sans fard.

Une orientation non sans conséquence, puisqu’elle révèle, aux yeux de la classe ouvrière américaine comme de la classe ouvrière mondiale, les intérêts réels du capitalisme. Le vernis libéral se fissure devant la froide réalitée. Une partie importante de la bourgeoisie, qui a construit cette façade idéologique, en est profondément inquiète : c’est l’un des piliers de la stabilité politique qui vacille. C’est pour cette raison qu’elle s’acharne à présenter les actions de Trump comme des anomalies, fruits d’une dérive personnelle ou des lubies “trumpiennes”, étrangères à ses propres intérêts.

La révolution bolivarienne et sa trahison

Mais pour comprendre pleinement pourquoi ce coup d’État a été possible, il faut analyser le facteur décisif : la manière dont la bureaucratie vénézuélienne a détruit son lien avec les masses, sapant ainsi son propre pouvoir et sa propre sécurité.

Revenons à la révolution bolivarienne de 1999. Celle-ci s’est développée contre un régime fantoche aux ordres de la bourgeoisie américaine. Elle a porté au pouvoir, par la voie électorale, Hugo Chávez, un réformiste de gauche. Une fois au pouvoir, sous la pression et l’enthousiasme des masses mobilisées, Chávez est allé plus loin que son programme initial : nationalisations partielles, réformes sociales, mobilisation populaire, élargissement de l’accès à la santé, à l’éducation et à la vie politique pour les travailleurs vénézuéliens.

En réponse, le Venezuela a subi un blocus économique sévère et une tentative de coup d’État en 2002. Cette fois-là, ce sont les masses elles-mêmes qui ont fait échouer l’intervention impérialiste, en descendant dans la rue, en bloquant les entreprises et en imposant le retour de Chávez. Cet épisode a renforcé temporairement le lien entre le pouvoir et les masses, et a poussé Chávez à approfondir encore certaines réformes, sans toutefois rompre avec le capitalisme.

Chávez meurt en 2013. À sa suite, la bureaucratie qu’il avait lui-même partiellement combattue de son vivant a pris le dessus. Cette couche bureaucratique, consolidée au sein de l’État et du PSUV, a trouvé en Maduro son principal représentant. Contrairement à Chávez, Maduro choisit de ne plus s’appuyer sur la mobilisation des masses. Malgré un discours toujours empreint de références à la révolution bolivarienne et aux travailleurs, sa politique réelle repose sur l’austérité, les concessions à l’impérialisme, les négociations avec les puissances capitalistes et l’acceptation de facto des diktats du FMI.

Parallèlement, il a mené une offensive politique contre la gauche vénézuélienne : syndicalistes combatifs, militants révolutionnaires, organisations ouvrières critiques ont été marginalisés, réprimés ou criminalisés. Ces mesures sont justifiées au nom du « réalisme » et de l’« inévitabilité » des choix économiques.

Ce tournant bureaucratique a brisé le lien entre le régime et les masses, détruit leur confiance en leurs propres forces et désarmé politiquement la classe ouvrière. C’est cette rupture profonde qui a rendu possible ce que nous observons aujourd’hui : le renversement du gouvernement vénézuélien sans résistance massive des travailleurs.

La semi-colonisation du Venezuela

Nous avons vu comment ce coup d’État impérialiste a été rendu possible. Il faut maintenant examiner la direction prise par le Venezuela et comprendre le processus qui s’ouvre aujourd’hui. À la suite de l’intervention militaire des États-Unis et de l’enlèvement de Maduro, c’est Rodriguez qui a été installée à la tête de l’État vénézuélien. Depuis lors, son gouvernement agit sous la tutelle directe de Washington, qu’elle obéisse de plein gré ou sous contrainte. Dans les faits, le Venezuela est engagé dans un processus de transformation en semi-colonie américaine.

Concrètement, cela se traduit par la confiscation de la principale richesse du pays : le pétrole. Les ventes de brut sont désormais organisées par l’administration américaine et par des entreprises états-uniennes. Les revenus issus de ces ventes ne sont pas reversés directement à l’État vénézuélien, mais transitent par des comptes contrôlés par les États-Unis, qui décident unilatéralement de leur affectation. Il s’agit d’un pillage qui prive le pays de toute autonomie économique réelle et la perte de sa souveraineté.

Dans ce contexte, l’attitude de Rodriguez constitue une trahison du mouvement ouvrier vénézuélien. Qu’elle soit le fruit d’une capitulation consciente, d’un sentiment d’impuissance ou d’un aveuglement politique, cette trahison n’en reste pas moins une réalité objective. Les discussions et accords récents avec Donald Trump, qu’elle a elle-même qualifiés de cordiaux et constructifs, allant jusqu’à parler d’échanges dans le « respect mutuel » ayant produit des résultats « au profit de nos peuples ». Il ne s’agit évidemment pas de lui reprocher de ne pas insulter Trump lors de négociations diplomatiques. Mais présenter positivement des discussions avec l’agresseur impérialiste, avec celui qui organise le pillage du pays et l’exploitation de sa population, revient à désarmer politiquement les masses et à brouiller totalement la compréhension de leurs intérêts.

Le problème central du gouvernement Rodriguez ne réside pas seulement dans son langage ou son ton, mais dans l’absence totale de stratégie pour reconquérir le pouvoir politique et affronter l’impérialisme américain. Après avoir rompu le lien vivant entre l’État et les masses, la bureaucratie franchit ici un pas supplémentaire : elle cache délibérément la réalité aux travailleurs, leur ment sur les rapports de force réels et les prive des outils politiques nécessaires pour comprendre la situation. Ce faisant, elle ne se contente pas de capituler, elle désarme la classe ouvrière.

Dans le même temps, les médias bourgeois s’étonnent que Trump ait choisi de maintenir Rodríguez au pouvoir plutôt que d’imposer directement son alliée officielle, figure de l’opposition bourgeoise, auréolée d’un prix Nobel de la paix qu’elle a elle-même mis au service de sa candidature : María Corina Machado.

La raison en est pourtant simple. Ce que recherche l’impérialisme américain, ce n’est pas une figure ouvertement honnie par la population, mais la possibilité d’exploiter les ressources et la classe ouvrière vénézuéliennes sans provoquer d’explosion sociale immédiate. Ce que cherche Trump, n’est pas de mettre au pouvoir un de ses amis, mais la stabilité nécessaire à l’exploitation sans heurts des ressources et de la classe ouvrière vénézuéliennes.

Cette opposante libérale est extrêmement impopulaire au Venezuela. Elle a participé activement à plusieurs tentatives de coup d’État orchestrées par les États-Unis et incarne aux yeux des masses le retour direct d’un régime fantoche soumis à Washington. Son arrivée au pouvoir déclencherait presque mécaniquement une mobilisation massive, voire un processus révolutionnaire. En maintenant Rodriguez, Trump obtient bien davantage : une apparence de continuité institutionnelle, tout en laissant la bureaucratie locale accomplir le sale travail, en trahissant progressivement les masses et en les maintenant dans la confusion. Là encore, il ne s’agit nullement d’une lubie personnelle ou d’une folie de Trump, mais d’un calcul rationnel au service des intérêts impérialistes américains.

Quelles perspectives pour le Venezuela ?

Cependant, l’analyse ne peut s’arrêter à ce constat. Malgré la semi-colonisation en cours et malgré les violences, le pillage et l’exploitation qui vont inévitablement s’intensifier, une chose est certaine : la classe ouvrière vénézuélienne ne restera pas indéfiniment passive. Le Venezuela possède une histoire révolutionnaire profonde et un sentiment anti-impérialiste solidement enraciné. Cette énergie ne disparaît pas totalement ; elle peut être temporairement étouffée, mais elle finit toujours par ressurgir sous l’effet des contradictions.

Le gouvernement vénézuélien n’est d’ailleurs pas totalement dépourvu de choix. En réalité, une alternative existe toujours. Il pourrait encore rompre avec cette politique de capitulation, renouer avec les masses, leur rendre le pouvoir politique, dire la vérité sur la situation et engager une lutte ouverte contre l’impérialisme. Une mobilisation de masse, allant jusqu’à la paralysie de l’économie, pourrait contraindre les États-Unis à reculer, comme ce fut le cas en 2002.

Mais deux obstacles majeurs se dressent sur cette voie. Le premier est la volonté de la bureaucratie vénézuélienne de préserver ses privilèges. Une réelle mobilisation révolutionnaire impliquerait de rendre le pouvoir aux travailleurs, de perdre le contrôle de l’État et de renoncer aux avantages accumulés par des années de compromis avec l’impérialisme. Le second obstacle est le faible niveau d’organisation et de théorie de l’avant-garde ouvrière. Après une décennie de répression et d’attaques contre la gauche révolutionnaire, le facteur subjectif est affaibli et la théorie marxiste trop peu implantée pour permettre une victoire.

Et après ?

Ce dont on peut être certain dès aujourd’hui, c’est que le capitalisme américain ne s’arrêtera pas à cette offensive contre le Venezuela. En crise structurelle, il est contraint de défendre ses marchés existants et d’en conquérir de nouveaux pour assurer sa survie. Dans le même temps, Trump doit de plus en plus détourner l’attention de sa propre classe ouvrière, qui entre en effervescence, notamment à travers les mobilisations contre l’ICE, et dont la radicalisation pourrait déboucher sur une situation révolutionnaire aux États-Unis mêmes. Dans ces conditions, Trump a intérêt à utiliser les outils classiques de la bourgeoisie, à jouer sur le chauvinisme et le nationalisme et à détourner l’attention vers d’hypothétiques ennemis extérieurs dans ses aventures impérialistes.

Dans cette logique, la Colombie apparaissait comme la cible la plus évidente après le Venezuela, le premier pays sur la liste des territoires à ramener sous le contrôle direct de l’impérialisme américain. Mais la réalité a rapidement refroidi les ambitions de Trump. Le gouvernement colombien récemment élu dispose encore d’une grande base de soutien dans les masses. Une intervention militaire dans la région ferait courir un risque élevé d’embrasement révolutionnaire. De plus, la population colombienne possède une longue expérience de la lutte armée et des conflits prolongés, issue de décennies de guérilla et de conflits liés au narcotrafic. Un tel scénario ferait peser le risque d’un nouvel enlisement militaire, comparable à un Vietnam moderne, avec des conséquences désastreuses sur la situation intérieure américaine.

C’est dans ce contexte que Trump s’est tourné vers le Groenland. Cette annonce a provoqué la stupeur et l’indignation des bourgeoisies européennes, soudain confrontées à l’agressivité de leur principal allié. Comme avec le Canada, Trump a brandi la menace d’une annexion, promettant richesse et grandeur retrouvées pour l’Amérique. Là encore, la réalité l’a contraint à reculer sur le plan militaire, les tensions inter-impérialistes ne lui permettant pas d’ouvrir un nouveau front contre ses alliés. Mais l’essentiel a été obtenu : des accords sur les ressources du Groenland encore plus favorables aux intérêts américains que les précédents, démontrant une fois de plus que derrière le spectacle et les outrances verbales se cache une politique impérialiste parfaitement rationnelle.