Chaque année au mois de juin, de nombreuses marches ont lieu dans les grandes villes de France et d’autres pays pour donner une visibilité à la lutte LGBT+ (Lesbienne, Gay, Bi, Transgenre, et autres minorités sexuelles ou de genre). Ces Marches des Fiertés, prônant l’égalité pour tous, sont désormais organisées comme des événements festifs, quasiment dénués de revendications politiques. Pourtant, la Pride est au départ la commémoration d’une émeute contre les répressions policières et les discriminations. Comment une révolte contre l’État bourgeois s’est-elle transformée en vitrine du capitalisme à paillettes ?

Aux origines, une révolte

Le 28 juin 1970, une marche est organisée à New York, sous le nom de Christopher Street Liberation Day. Elle sera reconnue par la suite comme étant la première Pride de l’Histoire. Mais cette manifestation n’est pas sortie de nulle part. Elle commémore les émeutes de Stonewall : une semaine de soulèvements déclenchée par une descente de police au Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village, le 28 juin 1969.

Ce soir-là, les clients — gays, lesbiennes, drag queens et transgenres — refusent de se plier aux contrôles d’identité répressifs.

Devant le Stonewall, une foule grossit en soutien aux personnes arrêtées. L’émeute éclate, violente et spontanée. Pendant plusieurs jours, les manifestants, poussés à bout par des années de persécutions, affrontent la police.

Stonewall marque le début du mouvement de libération LGBT+ moderne. Un an jour pour jour après les émeutes, la marche de Christopher Street réunit environ 2000 personnes, venues commémorer l’émeute et revendiquer publiquement leur identité. À une époque où la communauté LGBT subissait une forte répression étatique, s’afficher ainsi dans les rues constituait un acte militant sans précédent.

L’après Stonewall

Dans les années 1970, les Pride se multiplient en Europe et aux États-Unis. Si les premières sont modestes, elles gagnent en ampleur avec le temps, au point de devenir des événements de masse. Mais en l’absence d’une théorie révolutionnaire solide et d’organisation politique forte, le mouvement subit la pression de l’idéologie dominante à gauche : le réformisme.

Ce mode de pensée entraîne une volonté croissante de paraître « respectable » aux yeux des institutions bourgeoises, au détriment de la radicalité et de l’unité du mouvement. Certaines franges plus marginalisées, notamment les personnes trans et racisées, sont rapidement mises de côté. Ainsi, à la Pride de 1973, la militante transgenre Sylvia Rivera, pourtant une figure des émeutes de Stonewall, est empêchée de prendre la parole et huée.

En parallèle, la lutte pour les droits des personnes gay et lesbiennes prend de l’ampleur et de la visibilité. En 1978, Gilbert Baker crée le drapeau arc-en-ciel afin de remplacer le triangle rose hérité de la déportation nazie, que les militants gays s’étaient réappropriés. En 1994, pour les 25 ans de Stonewall, un drapeau d’1,6 km de long est porté à New York par des milliers de personnes.

Historique de la dépolitisation

En l’absence de direction ouvrière, la visibilité croissante de la marche a poussé le capitalisme à s’y intéresser et à détourner le mouvement pour son intérêt. À partir de là, les récupérations politiques et marketing se sont accélérées. Les Pride sont désormais sponsorisées par les banques et les marques. Même la police a parfois un cortège. On est loin de l’émeute de Stonewall, qui avait rassemblé des personnes précaires et marginalisées contre les répressions policières.

Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre une telle récupération, il faut comprendre à la fois l’évolution de la tactique de la bourgeoisie face aux oppressions et au mouvement ouvrier, les idéologies qui ont traversé la classe ouvrière, ainsi que les interactions entre ces deux éléments.

À l’apparition des premières Prides aux USA, la propagande anti-gay et les lois répressives étaient encore fort présentes. Il était interdit, par exemple, de servir de l’alcool à un homosexuel, de danser entre hommes en public ou de porter plus de trois vêtements « du sexe opposé ».

Aujourd’hui, même si les discriminations sont toujours extrêmement violentes, il y a eu une nette progression des droits et de l’acceptation de la communauté queer. Mais cette évolution n’est ni linéaire, ni le fruit du hasard.

Dans les années 60-70, sous la pression des grands mouvements révolutionnaires de la classe ouvrière, comprenant les luttes LGBT, le capitalisme est contraint de faire des concessions. Pour éviter que ces mouvements ne lui soient fatals, il se voit obligé de concéder, tant sur le plan économique que sur le plan des oppressions – et entre autres les oppressions sexistes liées aux oppressions envers les personnes LGBT. Le capitalisme, acculé, est obligé de freiner sa propagande réactionnaire – au moins en apparence.

Très vite, le système cherche à reprendre d’une main ce qu’il a concédé de l’autre. Il déploie une nouvelle stratégie : inflation, austérité, privatisation, destruction des services publics, tout cela enrobé d’un vernis progressiste. Le libéralisme joue ici un rôle décisif : il multiplie les attaques contre la classe ouvrière maquillées en réformes modernes et inclusives.

Récemment, c’est exactement ce type de stratégie qui a permis au gouvernement Hollande de se prétendre « de gauche » grâce à la loi sur le mariage pour tous, tandis qu’il multipliait les politiques d’austérité (première réforme des retraites, loi travail, etc.). C’est également la logique agitée par Israël, qui met en avant sa politique « LGBT-friendly » tout en exterminant les Palestiniens qui, quelque part, mériteraient leur sort car l’homosexualité y est condamnée. Le progressisme sert ici de vitrine idéologique, tout en maintenant une logique d’oppression globale envers le peuple.

Ce tour de passe-passe permet d’attaquer la classe ouvrière, de la diviser, tout en prétendant répondre aux oppressions. C’est ainsi que le capitalisme joue cyniquement sur les deux tableaux : les libéraux « défendent » les minorités et le « progrès »… tout en attaquant les travailleurs. Pendant ce temps, les conservateurs font mine de défendre « les vrais travailleurs »… contre les « minorités privilégiées ».

Les deux camps créent, jouent et profitent de cette agitation réactionnaire pour leurs intérêts immédiats. Cependant, le résultat important pour le capitalisme est toujours le même : diviser la classe ouvrière, détourner sa colère, et empêcher son unité. Pendant ce temps, le capitalisme continue d’exploiter brutalement toute la classe ouvrière.

Dans ce contexte, une question se pose : où sont les idées radicales dans tout cela ? Qui pourrait apporter une voix différente, une réponse de classe ?

La responsabilité de la dépolitisation de la Pride n’incombe pas uniquement aux actions directes du capitalisme. La cause principale est la défaite du marxisme au cours du XXème siècle. Que ce soit l’effondrement de la Deuxième Internationale dans le réformisme, ou la victoire du stalinisme, ces défaites ont ouvert la voie à la domination du réformisme.

Nous ne pouvons pas revenir ici sur toute l’histoire des rapports entre marxisme et réformisme depuis plus d’un siècle. Retenons simplement qu’après ces défaites, le marxisme s’est retrouvé affaibli et isolé. Il est ainsi devenu presque absent – voire inaudible – au sein du mouvement ouvrier, et par conséquent aussi aux yeux du mouvement LGBT naissant.

Le vide théorique chez les militants queers, qui aurait pu être comblé par le marxisme, sera rempli par les idées dominantes à gauche : les idées réformistes. Les revendications les plus radicales sont écartées, au profit d’une intégration dans les cadres bourgeois, contre quelques miettes symboliques. L’objectif devient : être acceptable, respecté, reconnu.

Ce manque de perspectives a également empêché le mouvement LGBT de se connecter durablement à la classe ouvrière.

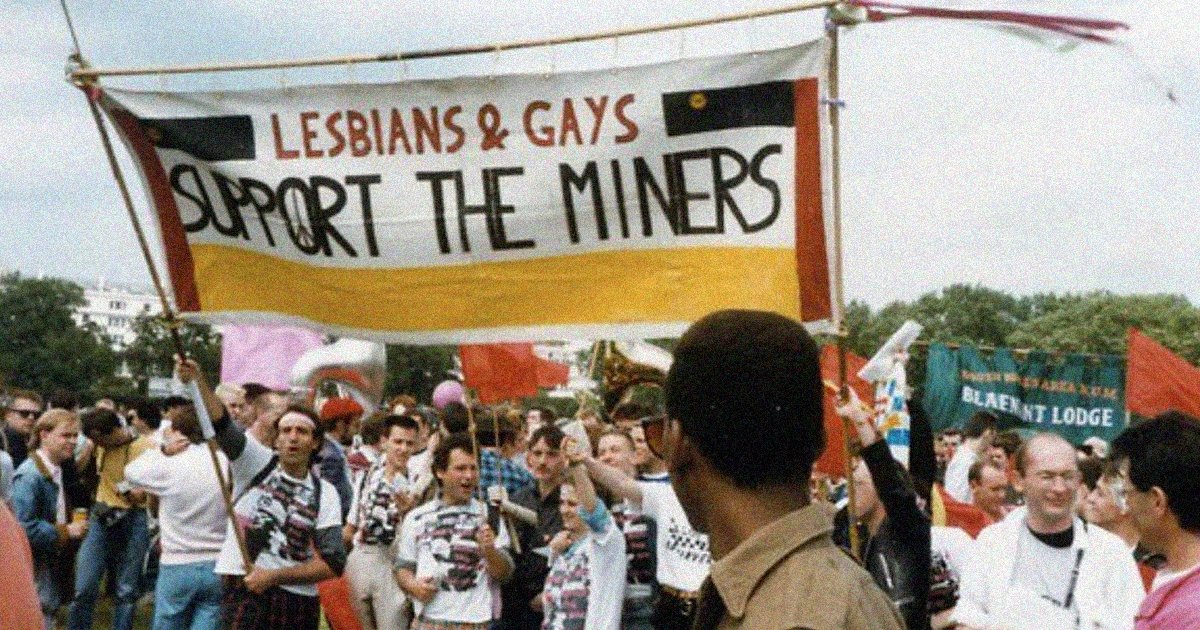

Les directions de ces mouvements ne pouvaient comprendre l’importance vitale d’une telle orientation : à la fois pour acquérir un véritable poids social et pour briser la division de la classe ouvrière ainsi que les préjugés homophobes. L’exemple du groupe Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) en 1984-85, retracé dans le film Pride, montre pourtant la puissance d’une orientation de classe, capable de briser les préjugés et de transformer la lutte LGBT en une composante de la lutte générale de la classe ouvrière.

La victoire du stalinisme sur le marxisme va aussi avoir un rôle important dans l’isolement du mouvement LGBT. En effet, là où les bolchéviques avaient dépénalisé l’homosexualité dès 1917, la dégénérescence stalinienne a eu tôt fait de la taxer de « moeurs bourgeoises » et de l’interdire à nouveau. L’homophobie reprend de la vigueur dans l’ensemble du mouvement ouvrier : aussi bien dans les partis staliniens que dans les syndicats qu’ils contrôlent. Même les partis trotskystes, trop faibles pour résister à la pression idéologique, furent marqués par ce climat.

En 1978, Henri Krasucki, dirigeant de la CGT, insulte publiquement des militants homosexuels venus soutenir la manifestation du 1er mai, en criant : « Les pédés, dehors ! » Cette scène illustre bien le fossé creusé entre les organisations ouvrières et le mouvement LGBT, rejeté, humilié, exclu. Beaucoup de militants queers se détournent alors de ces organisations, faute d’y trouver une perspective d’émancipation. Ce rejet les enferme dans des idées réformistes, communautaires ou libérales, et leur rend difficile l’accès à une perspective révolutionnaire.

En parallèle, le capitalisme va financer et pousser sur le devant de la scène une nouvelle idéologie utile à ses intérêts : le postmodernisme. Cette philosophie dépolitise l’analyse de la société, en remplaçant la critique marxiste de classe par une critique relativiste des discours, des identités ou du langage pour détourner les jeunes et les travailleurs radicalisés des perspectives révolutionnaires, en les cloisonnant dans un réformisme radical dans le verbe.

C’est ainsi que le capitalisme est parvenu à récupérer une partie des concessions, tout en divisant les travailleurs, en désarmant idéologiquement une partie de la jeunesse révolutionnaire et en imposant à la Pride un contenu mou, réformiste, compatible avec ses intérêts.

Pinkwashing

La Pride n’a pas subi qu’une dépolitisation — elle a été en partie transformée en vitrine du capitaliste. Le système ne s’est pas contenté de la neutralisation de son contenu révolutionnaire : il en a fait un outil de communication au service de sa propre légitimation. La Pride est alors utilisée pour valoriser le capitalisme libéral, présenté comme « tolérant », « inclusif » et « progressiste ».

Dans le même temps, les entreprises se ruent sur cet événement pour se fabriquer à bas coût une façade vertueuse. Quelques logos repeints aux couleurs de l’arc-en-ciel suffisent à leur donner une fibre sociale.

Cette opération leur permet aussi de s’ouvrir deux marchés :

- D’une part, la communauté LGBT elle-même, en créant un « marché queer », structuré autour de la consommation identitaire et du besoin de socialisation — besoin né précisément de l’exclusion produite par la société de classe.

- D’autre part, le grand public, auquel elles présentent une image d’« entreprise responsable » et « engagée ».

La récupération capitaliste de l’événement l’a privé de son sens politique, et, en conséquence, de son pouvoir de revendication.

Les différents sponsors et acteurs des Marches s’évertuent à les vider de toute contestation, tout en profitant de la visibilité offerte. Bien entendu, il suffit que le vent tourne pour que tous ces sponsors se carapatent. Cette année, de nombreuses Pride aux États-Unis se plaignent d’avoir moins de dons que l’an dernier en raison du climat politique. À New-York, 25 % des entreprises qui sponsorisent la Pride auraient annulé ou réduit leurs dons. Ce n’est pas le seul domaine où les capitalistes retirent leur soutien : dès janvier 2025, Mark Zuckerberg a annoncé que les nouvelles directions de Meta ne protégeaient plus les personnes LGBT contre les discriminations. Disney est également revenu sur sa politique d’inclusion des minorités.

Si les sponsors trouvent les slogans trop radicaux ou les revendications trop extrêmes, alors la politique est nécessairement reléguée en marge des Prides. Au fil des années, la moindre trace de contestation politique est associée au risque de « gâcher la fête » – ne parlons même pas d’émettre des idées révolutionnaires ! Les partis politiques y sont tolérés comme un mal nécessaire plutôt que comme une composante à part entière. On les autorise à condition qu’ils se tiennent à l’arrière des Marches, quasiment invisibles.

En réaction apparaissent des contre-marches comme la Pride Radicale ou la Pride des Banlieues, qui renouent avec une logique de lutte radicale contre les oppressions. Cependant, cette stratégie confine le militantisme à des espaces périphériques, là où elle ne menace pas l’ordre établi. L’enjeu est au contraire de porter le conflit au cœur même de la Pride majoritaire, là où se joue sa récupération.

Renouer avec la lutte de classe

Ce n’est pas un mal en soi que la Pride soit un événement festif : déjà à Stonewall les émeutiers chantaient dans la rue, les drag queens arrêtées par la police prenaient des poses comme si elles étaient sur un tapis rouge, etc. L’aspect festif fait partie de l’identité de l’événement. Mais cela n’exclut pas de remettre en question la commercialisation outrancière de la Pride.

Alors que les masses sont de plus en plus sensibles à la lutte et aux revendications des minorités LGBT, le capitalisme y a vu un filon pour créer du profit en même temps que la possibilité de parasiter le mouvement. Sur une base politique, des manifestations aussi importantes pourraient effectivement devenir un véritable danger hors de contrôle…

Si les Prides ne sont pas encore devenues cette menace à l’ordre bourgeois, c’est que leurs organisateurs manquaient de théories révolutionnaires solides. Par exemple, le Gay Liberation Front, même s’il liait les oppressions au patriarcat et à la société de classe, ne réclamait que des réformes, pas la fin du capitalisme. Cette organisation a d’ailleurs fini par s’effondrer sur elle-même, faute de perspective politique claire, et a été remplacée par des groupes encore moins radicaux.

Les émeutes de Stonewall portaient, dans leur essence, une critique radicale du système capitaliste. Même si les personnes présentes dans le bar le 28 juin 1969 n’étaient pas, pour la plupart, marxistes, beaucoup voyaient le lien entre la persécution des personnes queers et le capitalisme.

Stonewall n’est pas un événement isolé : il surgit dans un contexte de luttes grandissantes aux États-Unis. Dans les années 60 fleurissaient les mouvements contre le racisme, contre la guerre du Vietnam, contre l’impérialisme et la précarité, ce qui a inspiré la communauté LGBT à s’unir à son tour. Toutes ces mouvances avaient un ennemi commun : le capitalisme et toutes les oppressions qui en découlent. C’est la lutte des classes qui a donné lieu aux premières revendications queers.

Malheureusement, dépourvus de la théorie marxiste qui aurait permis au mouvement d’acquérir une vraie dimension révolutionnaire, les militants se sont retrouvés incapables d’endiguer la récupération capitaliste et la dépolitisation rapide de la Pride.

Cependant, redonner une dimension politique à la Pride n’est pas un but en soi. Le seul moyen de venir à bout des oppressions une fois pour toutes, c’est de mettre fin à leur origine, qui est le système capitaliste.

En effet, le capitalisme repose sur la famille nucléaire hétérosexuelle comme unité sociale. Ce modèle permet de faire peser sur la cellule familiale (et en particulier sur les femmes) des fonctions qui, autrement, devraient être prises en charge collectivement : soin aux enfants et aux personnes âgées, cuisine, ménage, … Toutes les tâches qui servent à entretenir les travailleurs et futurs travailleurs. De plus, la famille sert à la transmission de la propriété privée – et donc des inégalités de richesse – de génération en génération. Dans cette logique, les formes de vie qui échappent au cadre hétérosexuel, monogame et reproductif sont perçues comme des menaces à cet ordre. Afin de mettre fin aux oppressions, il faut donc repenser entièrement notre système social.

C’est d’autant plus urgent que, partout dans le monde, les droits des LGBT sont en train de reculer. La crise du capitalisme pousse les dirigeants à reprendre leurs concessions, notamment en s’appuyant sur les oppressions comme un moyen de retourner les travailleurs les uns contre les autres. Le sexisme, l’homophobie, la transphobie et le racisme deviennent des outils utiles pour détourner la colère sociale de sa véritable cible : la classe dominante. Plus l’instabilité grandit, plus les bourgeoisies au pouvoir ont besoin de maintenir un ordre social réactionnaire. C’est ce qui explique la montée des discours oppressifs dans tous les pays.

La dépolitisation de la Pride est le symptôme de sa récupération par un système qui n’offre que des miettes symboliques. Les Pride doivent renouer avec l’héritage radical de Stonewall. Plus encore, elles doivent s’armer de la méthode du marxisme. Sans théorie révolutionnaire, les luttes LGBT sont à la merci de l’idéologie bourgeoise, qui s’en sert tantôt comme un moyen publicitaire, tantôt comme un épouvantail brandi pour mieux diviser la classe ouvrière.

Le seul moyen d’empêcher la récupération et l’infiltration par les idées de la classe dominante, c’est d’adopter les idées et les méthodes révolutionnaires du mouvement ouvrier.

Il est impossible de lutter pour la libération sexuelle et de genre sans déclarer la guerre à la classe dominante, sans renverser le capitalisme et l’État bourgeois.